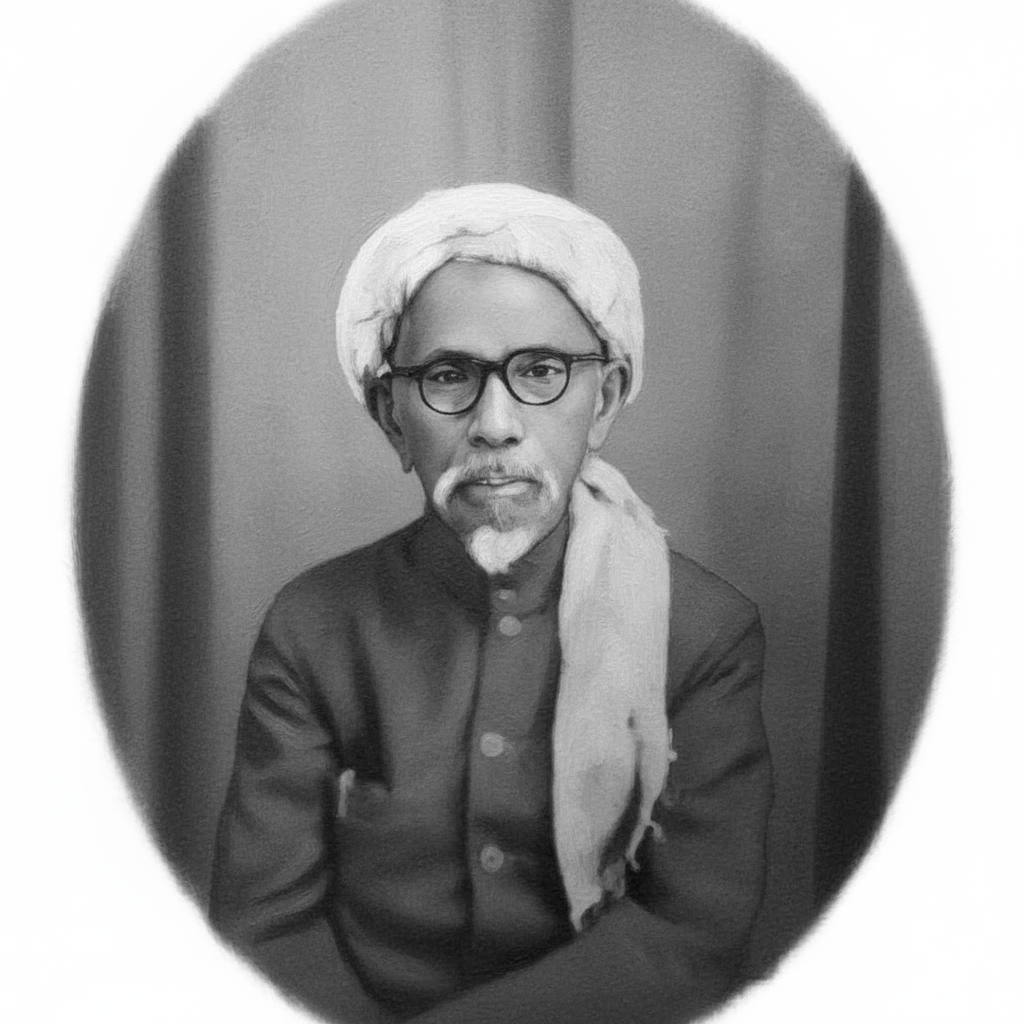

Di Minangkabau awal abad ke-20, ketika debat antara Kaum Tua dan Kaum Muda menyalakan bara intelektual di surau-surau, sebagian ulama masih memilih pena dan syair sebagai senjata. Mereka tidak mengangkat suara dalam podium, tetapi menorehkannya dalam bait-bait berirama yang menyentuh nurani. Salah satu di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ulama besar yang kelak lebih dikenal dengan nama Inyiak Canduang.

Bersya’ir, bagi ulama Kaum Tua, bukan sekadar seni. Ia adalah cara menimbang rasa, menakar iman, dan meneguhkan adat. Syekh Sidi Jamadi, Syekh Sa’ad Al-Khalidi Mungka, Syekh Abu Bakar Maninjau, hingga Syekh Angku Mudo Juli Pedalaman Luhak Limo Puluah dan ulama-ulama lainnya, semua menulis syair dengan ketekunan yang sama seperti mereka menulis tafsir dan risalah. Dan di antara nama-nama itu, Inyiak Canduang menonjol dengan suaranya yang bening: perpaduan antara nalar dan kasih, antara keteguhan fiqih dan kelembutan hati.

Lahir di Candung, Kabupaten Agam, pada 1287 H atau 1871 M, Sulaiman kecil tumbuh dalam keluarga yang menanamkan kuatnya nilai agama. Ayahnya, Angku Muhammad Rasul, adalah seorang alim. Ibunya, Siti Buli’ah, perempuan yang dikenal lembut, menjadi sosok yang sangat dicintai dan dihormati. Dari ibunya itulah, Inyiak Canduang belajar makna kesabaran sebuah nilai yang kelak menjelma menjadi roh dalam syair-syairnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Inyiak Canduang dikenal sebagai ulama gigih mempertahankan mazhab Syafi’i di tengah arus pembaruan pemikiran Islam. Namun di balik kerasnya perdebatan teologis dan ideologis, ia menyimpan kisah lembut yang jarang dibicarakan: kisah tentang cintanya kepada sang ibu.

Ketika keinginan untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci membuncah di dada, Inyiak Canduang dihadapkan pada satu ujian yang paling manusiawi, ibundanya sedang sakit. Dalam kebimbangan itu, ia menulis sebuah syair yang kini menjadi bagian dari warisan spiritual Minangkabau:

Waktu mengarang faqir khabarkan

Di negeri Canduang tinggalah badan

Hati terbang kesubarang lautan

Ke negeri Mekkah biladul aman

Sungguh nak pindah di dalam hati

Tetapi ada seorang ummi

Ibuku kandung belahan hati*l

Dimana mungkin meninggalkan negeri

Ibuku sakit tidaklah sehat

Dimana mungkin dibawa hijrat

Jalanpun jauh tidaklah dekat

Barangkali sembahyang dijalan tidaklah dapat.

Syair itu seperti jendela yang terbuka ke dalam jiwa seorang ulama. Di balik kata “ummi” tersimpan pergulatan antara cita dan cinta. Ia rindu menuntut ilmu di tanah haram, namun tak kuasa meninggalkan ibunda yang tengah lemah. Tak ada dalil atau logika fiqih yang bisa menenangkan nuraninya selain cinta. Di sanalah Inyiak Canduang menunjukkan bahwa kecintaan kepada ibu, dalam segala kondisi, adalah bentuk tertinggi dari adab.

Dalam romantisme yang tenang itu, tampak juga rasionalitas seorang murid yang beriman. Ia tahu ilmu adalah jalan menuju Tuhan, tetapi ridha ibu adalah napas dari keberkahan ilmu itu sendiri. Barangkali karena itulah perjalanan ke Mekkah pun tertunda. Dan kelak, ketika ia benar-benar sampai di tanah suci, cinta kepada ibunya tetap menjadi cahaya yang menyertai langkah-langkahnya.

Di Tanah Suci, ia bertemu dengan para tokoh besar: Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Abbas Abdullah, dan Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan sang guru yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Namun di tengah pertemuan para pemikir itu, ia tetap membawa sesuatu yang lebih lembut dari perdebatan, perasaan rindunya pada rumah, pada kampung, dan pada seorang ibu yang dulu dijaganya di Candung.

Sekembalinya ke tanah Minangkabau, Inyiak Canduang menjadi tokoh sentral Kaum Tua, terutama dalam menghadapi gelombang kritik dari Kaum Muda yang mulai mempertanyakan adat dan tarekat.

Di antara forum mudzakarah yang panas dan panjang, seperti yang tercatat terjadi di Masjid Jami’ Bonjo Alam, Ampang Gadang, nama Inyiak Canduang sering muncul sebagai sosok penyeimbang. Ia satu-satunya wakil Kaum Tua dalam forum terbuka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar Kaum Muda: Syekh Thaher Jalaluddin Al-Falaki, Haji Rasul, dan Syekh M. Djamil Djambek.

Namun di luar forum ilmiah itu, ia lebih memilih cara yang ia kuasai: bersya’ir. Dalam salah satu syairnya, ia menegur mereka yang menolak bacaan niat salat dengan gaya yang lembut tapi tegas:

Wahai sahabat taulan yang nyata

Orang yang muqalid namanya kita

Mengikut mujtahid yang punya kata

Jangan diikut faham yang dusta.

Dalam setiap bait, terasa kehangatan yang sama dengan syairnya tentang sang ibu bedanya, kali ini cinta itu ia arahkan kepada umatnya. Ia menegur dengan kasih, menasihati dengan kelembutan, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya yang sedang marah.

Kini, setengah abad lebih setelah kepergiannya pada 1 Agustus 1970, nama Inyiak Canduang masih bergetar di surau-surau tua Minangkabau. Ia dikenang bukan hanya sebagai pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) atau penjaga mazhab Syafi’i, tetapi juga sebagai penyair yang menulis dengan hati.

Dalam setiap syairnya, seolah kita bisa mendengar kembali suara seorang anak yang tak pernah berhenti mencintai ibunya cinta yang melahirkan ilmu, dan ilmu yang menumbuhkan cinta.