Nama daerah Simalanggang menyimpan gema masa silam yang nyaris tenggelam. Kini ia sekadar nagari biasa di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun dua abad lalu wilayah ini pernah berdetak sebagai pusat perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan di jantung Minangkabau bagian timur. Sejarahnya tidak berdiri di atas jalan beraspal seperti sekarang, tapi di atas air sungai yang mengalir dari hulu-hulu gunung menuju pesisir timur Sumatra.

Untuk memahami pentingnya Simalanggang pada abad ke-18 dan ke-19, cara berpikir kita mesti diubah. Lupakan peta jalan raya dan kendaraan bermotor sejenak.

Dalam lanskap Minangkabau lama, sungai adalah urat nadi peradaban. Moda transportasi utama adalah aliran air bukan jalur darat. Kala itu, batang Sinamar, yang dulu dikenal sebagai Batang Unar atau Batang Una, menjadi arteri penting yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau dengan jalur pelayaran ke pantai timur Sumatra hingga ke Selat Malaka. Dalam Kitab Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau, naskah nomor 33 yang kini tergolong langka, nama Batang Unar disebut sebagai jalur tua yang menghidupi banyak nagari di sekitarnya.

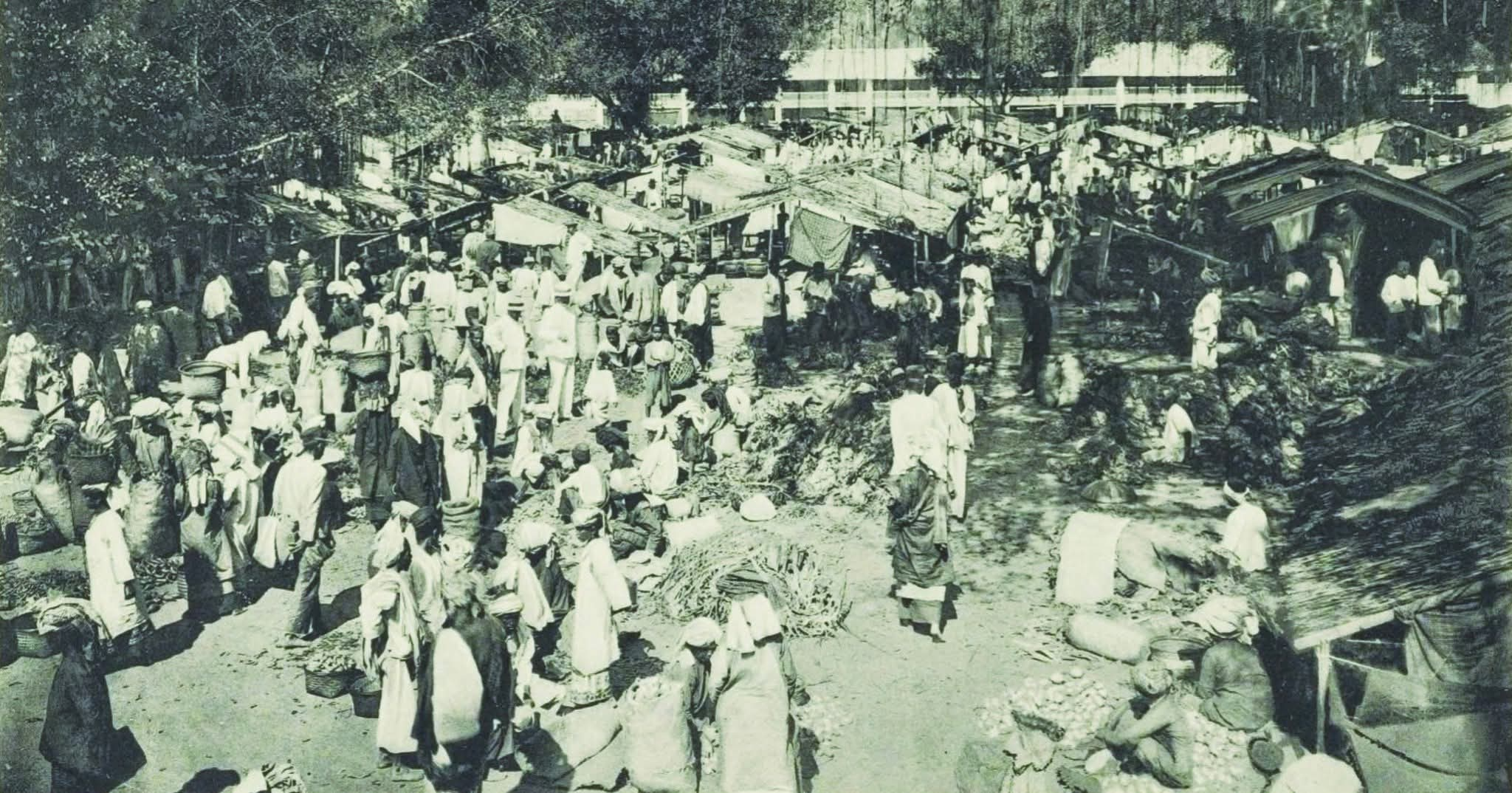

Simalanggang sendiri bukan sembarang kampung. Ia berada di wilayah yang disebut Anam Niniak, kawasan otonom kecil di sekitar Gunung Bungsu yang dulu dikenal sebagai kerajaan Bungo Setangkai. Di sinilah hasil bumi dari berbagai penjuru Luhak Limo Puluah dikumpulkan: kopi, gambir, ijuk, hingga emas. Tempat penimbunan hasil bumi itu disebut Tambun Ijuak nama yang masih hidup hingga kini sebagai salah satu Jorong di Nagari Koto Tangah Simalanggang. Dari pelabuhan inilah barang-barang dikapalkan menyusuri Batang Sinamar, melintasi Dharmasraya, lalu ke Selat Malaka menuju tanah Semenanjung.

Simalanggang pada masa itu juga dikenal sebagai pelabuhan besar di pedalaman Minangkabau, sejajar dengan Nagari Maek yang terhubung ke hulu Batang Maek. Dari Muaro Maek, jalur perdagangan terus menembus Kerajaan Siak Indrapura di pesisir timur. Karena aktivitas maritim yang padat, diangkatlah pejabat pelabuhan yang disebut Bandaro jabatan syahbandar di bawah struktur adat. Bandaro bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran dan ketertiban dermaga, mengawasi kapal, dan mengatur arus perdagangan.

Struktur adat kala itu menunjukkan bagaimana pelabuhan dan pemerintahan lokal saling bertaut. Di puncak struktur terdapat Datuak Bandaro, raja adat sekaligus syahbandar berkedudukan di Simalanggang. Ia dibantu Datuak Bagindo Soik di Taeh sebagai pucuk Bungo Setangkai, Datuak Sabatang di Gurun sebagai juru adat, Datuak Tunaro di Lubuak Batingkok sebagai khadi, Datuak Rajo Baguno di Piobang sebagai dubalang, dan Datuak Banso Dirajo di Sungai Beringin sebagai imam. Pola pemerintahan ini menegaskan bahwa Simalanggang bukan hanya simpul ekonomi, melainkan juga simpul kekuasaan adat dan spiritual yang kompleks kala itu.

Dalam Tambo Simalanggang (1890) karya Dt. Malebang, disebut bahwa Padang Barangan Lubuak Batingkok adalah Pasak Kunci Ameh dari Niniak Nan Baranam, fondasi bagi struktur adat Luhak Limo Puluah. Namun dalam Tambo Bahar Nagari Basa (1956), hanya lima pasak kunci disebut, masing-masing Pasak Kunci Loyang di Tarantang Sarilamak, Pasak Hulu di Koto Laweh, Pasak Ampang Baramban di Sitanang, Pasak Kunci Basi di Sariak Laweh, dan Pasak Jalujua di Situjuah Banda Dalam. Catatan-catatan ini memperlihatkan bahwa sejarah Luhak Limo Puluah menyimpan lapisan-lapisan tafsir dan pengetahuan lokal yang saling tumpang tindih, sebagaimana tradisi lisan Minangkabau yang hidup dalam memori kolektif.

Jejak Simalanggang semakin menarik bila ditelusuri melalui bentang alamnya. Batang Sinamar berhulu di Nagari Koto Tinggi, wilayah pegunungan di kawasan Gunung Omeh yang dikenal sebagai penghasil emas dari Mangani. Sungai ini kemudian menyatu dengan Batang Gosan dan Batang Liki di Suliki, melewati Mungka, Guguak, dan kaki Gunung Bungsu di Harau tempat pelabuhan tua itu berada.

Sekaligus, di titik inilah dulu berdiri pelabuhan pengumpul atau stapelplaats yang menjadi nadi perdagangan pedalaman. Batang Sinamar kemudian bersatu dengan Batang Lampasi dan Batang Agam, dua sungai besar yang melintasi Payakumbuh dan Agam, hingga mengalir ke selatan menuju Lintau dan Buo di Tanah Datar.

Perjalanan air itu tidak berhenti di situ. Di Muaro Sijunjung, Batang Sinamar bertemu dengan Batang Ombilin, Batang Selo, dan Batang Sumpu, berganti nama menjadi Batang Kuantan. Batang Ombilin sendiri berasal dari Danau Singkarak, sementara Batang Selo mengalir dari Pagaruyung, Saruaso, dan Padang Gantiang. Di titik Siluka kini bagian dari Nagari Durian Gadang, Sijunjung gabungan sungai-sungai ini membentuk jalur pelayaran besar yang pernah disinggahi penjelajah Portugis Thomas Dias pada 1683. Saat itu, Siluka dikenal sebagai Tanjung Lolo Malaka Kaciak, pelabuhan tempat hasil bumi Minangkabau diangkut ke Semenanjung Malaka.

Namun sejarah Simalanggang berubah drastis ketika Belanda memasuki wilayah Luhak Limo Puluah pada 1822. Serangan terhadap Benteng Tuanku Nan Garang di Koto Tangah, Lubuak Batingkok menandai babak baru kolonialisme di lembah Gunung Bungsu. Meski begitu, Simalanggang tetap bertahan sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan lokal. Sisa-sisa peninggalan kolonial sepertinya bisa di jamah: bahwa ada semacam rumah bulek di depan pasar Pakan Rabaa dan bekas rumah sakit militer di sekitar Tambun Ijuak.

Kisah sosial-ekonomi Simalanggang juga terekam dalam surat kabar Soeara Minang nomor 2 tahun 1929. Di situ disebutkan nama Leman Kajo, orang terkaya di nagari tersebut. Ia memiliki rumah bergaya Minangkabau dengan ukiran khas Tionghoa, dibangun oleh tukang dari Cina pada akhir 1890-an. Rumah itu menjadi simbol pertemuan lintas budaya di jantung Luhak Nan Bungsu antara pedagang Minang, pengrajin Tionghoa, dan arsitektur kolonial yang tengah tumbuh.

Tahun 1888 menjadi penanda penting lainnya. Berdasarkan Staatblad van Nederlandsch-Indië nomor 181 tahun 1888, pusat pemerintahan dipindahkan dari Simalanggang ke Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek, itu diterbitkan pada tanggal 7 Desember 1888, Oleh Sekretaris Jenderal Gallois, tapi apakah ia sebagai Sekretaris Jenderal atau tidak tampaknya perlu ditelusuri kembali, di sumber lain ada juga yang mengatakan bahwa pemilik nama lengkap Willem Otto Gallois ini anggota Raad van Nederlandsch-Indie ditunjuk sebagai Komisaris Pemerintah (Gouvernementscommissaris).

Kemudian ini dikenal sebagai Pajacombo nama lama bagi Payakumbuh. Penetapan itu dilakukan atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dengan penegasan batas-batas administratif kota sebagaimana tercatat dalam lembaran negara. Pajacombo ditetapkan sebagai ibu kota Luhak Lima Puluh Kota, dan sejak saat itu pusat pemerintahan dan perdagangan berangsur beralih dari pelabuhan sungai ke kawasan yang lebih strategis di daratan.

Transformasi terakhir terjadi pada awal abad ke-20. Setelah tahun 1900, ketika jalan raya dari Sarilamak menuju Pekanbaru dibangun melewati Kelok Sembilan, moda transportasi darat menggantikan dominasi sungai. Pada 12 Desember 1912, pasar serikat di Payakumbuh diresmikan, menandai berakhirnya masa kejayaan pelabuhan Simalanggang. Aktivitas ekonomi dan pemerintahan kini berpusat di Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek. Simalanggang pun perlahan kehilangan perannya sebagai pelabuhan utama dan berubah menjadi kenangan sejarah yang hanya hidup dalam tambo dan ingatan orang tua di surau-surau lama.

Namun dalam lipatan sejarah itu, Simalanggang tetap menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar reruntuhan masa lampau. Simalanggang juga adalah simbol pertemuan antara air dan tanah, adat dan kolonialisme, tradisi dan modernitas. Sungai-sungai yang dulu mengalir membawa hasil bumi kini membawa cerita tentang bagaimana Minangkabau pernah menaklukkan waktu dengan perahu dan arusnya sendiri.