Di tepian Luhak Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, mengalir sungai-sungai bening yang memeluk sawah dan rumah gadang di Nagari Taram. Di sanalah, di sebuah daerah yang masih diselimuti kabut pagi dan azan subuh yang menggema dari surau tua, nama Syekh Adimin Arradji lahir dan tumbuh menjadi legenda. Masyarakat mengenalnya sebagai ulama karismatik, sosok yang melanjutkan tradisi panjang keislaman yang telah menubuh dalam sejarah Taram sejak masa Syekh Keramat Taram.

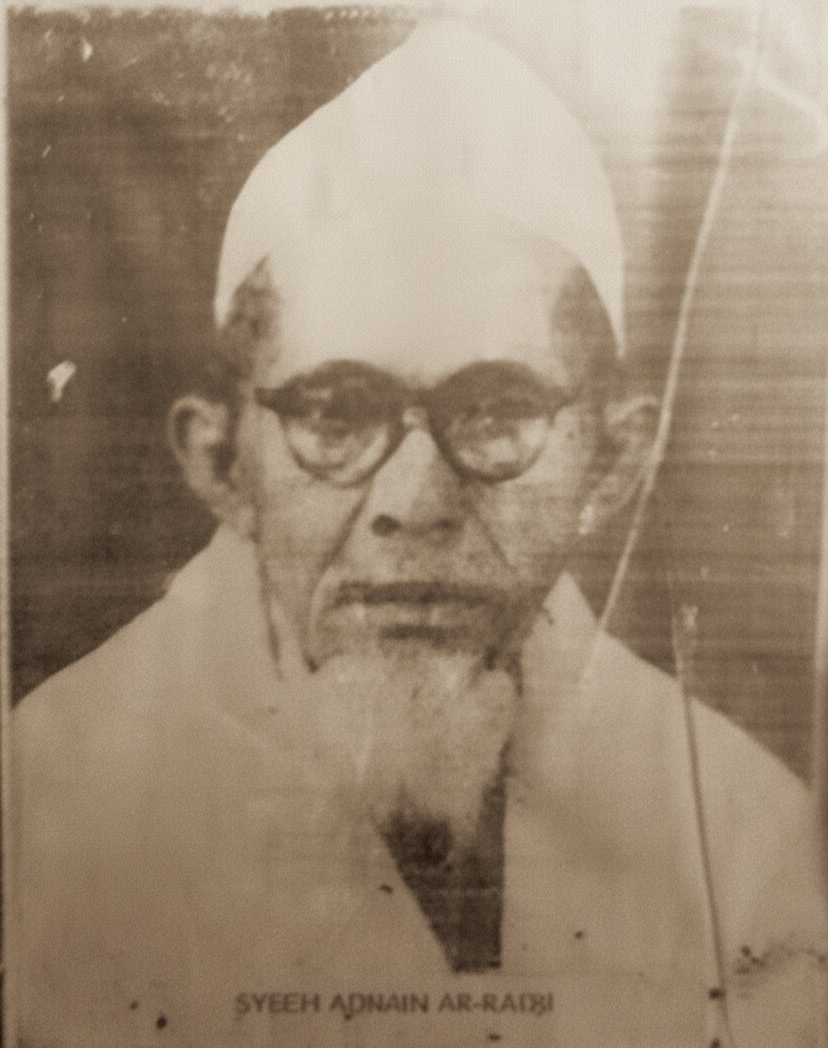

Keharuman nama Taram sebagai negeri para alim masih terasa hingga awal abad ke-20. Dari surau ke surau, dari langgar ke madrasah, ilmu agama menjadi denyut kehidupan. Syekh Adimin lahir dalam pusaran suasana itu pada tahun 1901, di penghujung masa kolonial. Tentang masa kecilnya, sejarah hanya meninggalkan sedikit jejak. Tak ada catatan pasti di mana ia mula menuntut ilmu, namun dapat diduga ia memulai langkahnya di surau-surau kampung tempat yang bagi orang Minangkabau lebih dari sekadar ruang ibadah, melainkan universitas kehidupan.

Nama Syekh Adimin baru mencuat ketika ia berangkat merantau menimba ilmu ke Candung. Di sana, ia berguru kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ulama besar pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang lebih dikenal sebagai Inyiak Canduang. Menurut penuturan Buya Syafruddin Adimin, putranya, yang dinukil dari buku Apria Putra yang berjudul ”Riwayat Hidup dan Perjuangan: Ulama Luak nan Bungsu, Luak Lima Puluh Kota” disebutkan bahwa sang ayah termasuk murid angkatan pertama sebelum berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Di bawah bimbingan sang guru, Adimin muda mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman, dari fiqih hingga tasawuf, dari ilmu alat hingga tafsir. Ia dikenal tekun, tak banyak bicara, dan gemar mengulang pelajaran sendirian hingga larut malam di surau.

Di tangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Adimin menemukan keseimbangan antara fikih Syafi’i dan laku spiritual Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ia memandang ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi jalan menuju kebeningan batin. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di Canduang, Adimin melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Tobek Godang, menemui seorang ulama masyhur bernama Syekh Abdul Wahid As-Shalihi, yang dijuluki “Beliau Tobek Godang”. Di bawah bimbingan ulama yang satu ini, Adimin semakin mengasah kemampuannya dalam ilmu tarekat dan fiqih.

Setelah memperoleh ijazah keilmuan dari guru-gurunya, sebuah tanda bahwa seseorang telah “menamatkan kaji” Syekh Adimin kembali ke kampung halamannya. Di Taram, ia membuka surau dan mulai mengajar dengan sistem halaqah, metode klasik di mana guru dan murid duduk melingkar membaca kitab kuning.

Dalam waktu singkat, nama Syekh Adimin harum di seantero Luak Lima Puluh. Orang-orang siak berdatangan dari berbagai penjuru: dari Payakumbuh, Bukittinggi, bahkan dari semenanjung Malaya. Mereka datang untuk “menjalang” sang ulama, menuntut ilmu, dan merasakan keberkahan dari tangan seorang alim yang lembut dalam tutur, namun tegas dalam prinsip.

Namun seiring waktu, suraunya tak lagi cukup menampung gelombang murid yang berdatangan. Ketika PERTI mengeluarkan kebijakan untuk membentuk madrasah formal dengan sistem klasikal, Syekh Adimin segera menyesuaikan diri. Surau kecil itu bertransformasi menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah Taram, sebuah lembaga yang kelak menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah itu. Meja dan bangku menggantikan tikar pandan, tapi semangatnya tetap sama: menumbuhkan akal dan memperhalus hati.

Dalam waktu yang sama, Syekh Adimin juga mendalami Tarekat Naqsyabandiyah lebih dalam. Ia pergi ke Kampar, sebuah daerah di perbatasan Riau yang dikenal sebagai pusat besar tarekat itu. Di sana ia berguru kepada ulama besar, Tuan Syekh Abdul Ghani Batu Basurek, seorang mursyid yang konon berusia lebih dari 150 tahun sebelum wafat pada 1961.

Dari gurunya itu, Adimin menerima ijazah spiritual yang kelak menjadi dasar bagi perannya sebagai mursyid di Taram.

Tak banyak catatan tertulis tentang bagaimana Syekh Adimin mengajarkan t

Tarekat setelah kembali ke Taram. Namun beberapa penutur tua menyebut bahwa beliau sering menjadi rujukan bagi guru-guru tarekat yang tidak menguasai ilmu kitab. Konon, dalam satu riwayat, jika gurunya hendak menguji seorang salik yang telah menamatkan suluk, keputusan terakhir ada di tangan Syekh Adimin. Bila ia berkata “cukup”, maka berarti sang murid telah mencapai maqam nya.

Kharisma Syekh Adimin membuat Taram menjadi magnet bagi para penuntut ilmu. Dari surau dan madrasahnya lahir para ulama yang kelak menjadi penggerak Islam di berbagai daerah. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Syekh Sa’in bin Yusuf Dt. Kondo nan Bajolai, ulama besar yang berkiprah hingga akhir abad ke-20. Sementara generasi terakhir muridnya antara lain Drs. H. Syamsir Roust, dosen Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang. Mereka, dan banyak lainnya, mewarisi semangat keilmuan dan kesederhanaan yang diajarkan gurunya: bahwa ilmu adalah cahaya, dan tugas murid ialah menjaga cahaya itu agar tak padam.

Namun di balik kisah keulamaan, terselip pula sejumput kisah cinta yang hidup dalam bisik masyarakat Taram. Dikisahkan, seorang pemuda asal Malaya yang menimba ilmu di bawah bimbingan Syekh Adimin, jatuh hati kepada gadis Taram. Pemuda itu tak lain adalah Tengku Abdul Rahman, yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia. Cinta mereka bersemi di sela-sela kaji dan doa, disegel oleh janji: setelah menamatkan pelajarannya dan pulang ke Malaya, Tengku akan kembali untuk menikahi sang gadis.

Namun takdir berkata lain. Setelah pulang, karier politik menuntunnya naik ke tampuk kekuasaan. Janji yang terucap di bawah sinar pelita Taram tak pernah tertunaikan. Gadis itu menunggu seumur hidupnya, hingga tua renta. Hingga kini, kisah tentang cinta yang tak berujung itu masih diceritakan sebagai legenda setia dari Nagari Taram.

Do samping itu, selain mengajar dan membimbing murid, Syekh Adimin juga aktif memperkuat institusi Departemen Agama di Luhak Lima Puluh Kota. Ia dipercaya memegang beberapa jabatan penting tanpa meninggalkan madrasahnya. Dalam pandangan banyak orang, beliau bukan hanya seorang guru, tapi juga penjaga moral di tengah masyarakat yang sedang berubah.

Ketika wafat pada tahun 1970, dalam usia 69 tahun, Taram berduka. Di komplek Masjid Baitul Kiramah, di bawah naungan pohon mangga yang rimbun, jasadnya dimakamkan. Namun pesan dan pengaruhnya tak pernah ikut terkubur. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Taram terus hidup, kini berganti nama menjadi Pondok Pesantren Syekh Adimin Arradji, dipimpin oleh anaknya, Buya Sa’id Adimin. Hingga kini, santri masih datang dari berbagai penjuru untuk menimba ilmu, sebagaimana dulu orang-orang datang mencari cahaya di surau tua milik sang Syekh.

Di antara sejarah yang berlapis, sosok Syekh Adimin Arradji berdiri sebagai simbol kesinambungan: antara masa lalu yang bersahaja dan masa depan yang berilmu. Ia menautkan tradisi dan modernitas tanpa kehilangan esensi. Bagi masyarakat Taram, beliau bukan sekadar guru, melainkan poros moral seorang alim yang menjaga cahaya pengetahuan agar tak padam di tengah zaman yang terus berubah.