Di sebuah kota kecil di pedalaman Sumatra Barat, nama Yu Dafu nyaris hilang ditelan ingatan. Padahal, di Payakumbuh, seorang sastrawan besar Tiongkok menutup hidupnya bukan di meja tulis, melainkan di bawah todongan senjata Jepang. Bagi sejarah sastra dan politik Asia Timur, Yu Dafu adalah figur penting gerakan anti-Jepang. Bagi orang Payakumbuh, ia dikenal dengan nama samaran: Coulion.

Yu Dafu lahir di Fuyang, Tiongkok, pada 7 Desember 1896. Namanya melambung sejak era Gerakan Empat Mei, sebuah tonggak kebangkitan intelektual modern Tiongkok yang menggabungkan nasionalisme, kritik feodalisme, dan pencarian identitas baru. Karya-karyanya, yang sarat ekspresi psikologis dan subjektivitas personal, menjadikannya selebritas sastra di masanya. Namun justru popularitas dan sikap politiknya yang anti-Jepang membuat hidupnya terus diburu.

Setelah konflik dengan Partai Komunis Tiongkok pada 1927, Yu hidup dalam pengasingan panjang. Pada 1938 ia melarikan diri ke Singapura, kota kosmopolitan yang kala itu menjadi simpul pelarian kaum intelektual Asia. Tapi ketika Jepang menduduki Singapura pada 1942, Yu kembali harus bergerak. Pada 4 Februari 1942 ia meninggalkan Singapura, tiba di Selatpanjang dua hari kemudian, lalu ke Pulau Padang. Di tempat persinggahan itu, ia masih menulis puisi-puisi getir yang kelak diterbitkan anumerta dengan judul Luan Li Za Shi Kumpulan Puisi dalam Pengasingan.

Situasi makin genting setelah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada Maret 1942. Bersama Wang Yijuan dan rombongan pengungsi lain, Yu menyusuri Sungai Siak menuju Pekanbaru, lalu menempuh perjalanan darat dengan bus ke Payakumbuh. Di kota inilah ia membangun kehidupan baru dengan identitas baru pula.

Di Payakumbuh, Yu Dafu menyamar sebagai Zhao Lian (dalam dialek Hokkien: Chao Lien). Ia meminta bantuan Cai Chengda, Kapitan Tionghoa setempat, untuk mencari tempat tinggal. Ia menetap di sebuah rumah di dekat Bopet Pergaulan, kawasan yang kala itu menjadi titik interaksi sosial masyarakat. Untuk menutup jejaknya, Yu berpura-pura menjadi penjual sofi, minuman sejenis bir. Ironisnya, justru karena ia satu-satunya orang yang fasih berbahasa Jepang, tentara pendudukan memanfaatkannya sebagai penerjemah.

Namun di balik peran itu, Yu memainkan perlawanan senyap. Ia tidak pernah memberikan informasi penting kepada Jepang. Sebaliknya, ia kerap membocorkan rencana-rencana Jepang kepada warga Payakumbuh. Jika boleh kita pinjam istilah yang ada di sejarah perlawanan, Yu sedang melakukan apa yang disebut sebagai everyday resistance: perlawanan kecil, tersembunyi, namun berdampak langsung pada keselamatan masyarakat sipil.

Pada 1 September 1942, Yu dan rekan-rekannya mendirikan Penyulingan Zhaoyi di Payakumbuh. Produk arak mereka, “First Love” dan “Taibai”, justru digemari tentara Jepang. Beras pun mengalir ke kilang itu sebuah ironi sejarah, karena fasilitas tersebut secara tak langsung menjadi tameng hidup bagi Yu dan kawan-kawannya.

Karena reputasinya sebagai penerjemah andal, Yu kemudian dipindahkan ke markas Kempeitai di Bukittinggi. Di sana ia terlibat dalam interogasi orang-orang Tionghoa dan pribumi. Lagi-lagi, ia memelintir terjemahan, menyelamatkan banyak “tersangka” dari hukuman mati. Setelah enam bulan, Yu mengundurkan diri dengan alasan menderita tuberkulosis. Meski demikian, Jepang tetap memanggilnya sewaktu-waktu saat membutuhkan penerjemah.

Di sela hidup bersembunyi antara Payakumbuh, Bukittinggi, dan Padang, Yu membangun kehidupan keluarga. Ia menikah dengan He Liyou di Padang pada 15 September 1943. Dari pernikahan itu lahir dua anak: Yu Daya dan Yu Meilan. Tragisnya, sang istri tidak pernah mengetahui identitas asli suaminya hingga ia kembali ke Tiongkok bertahun-tahun kemudian.

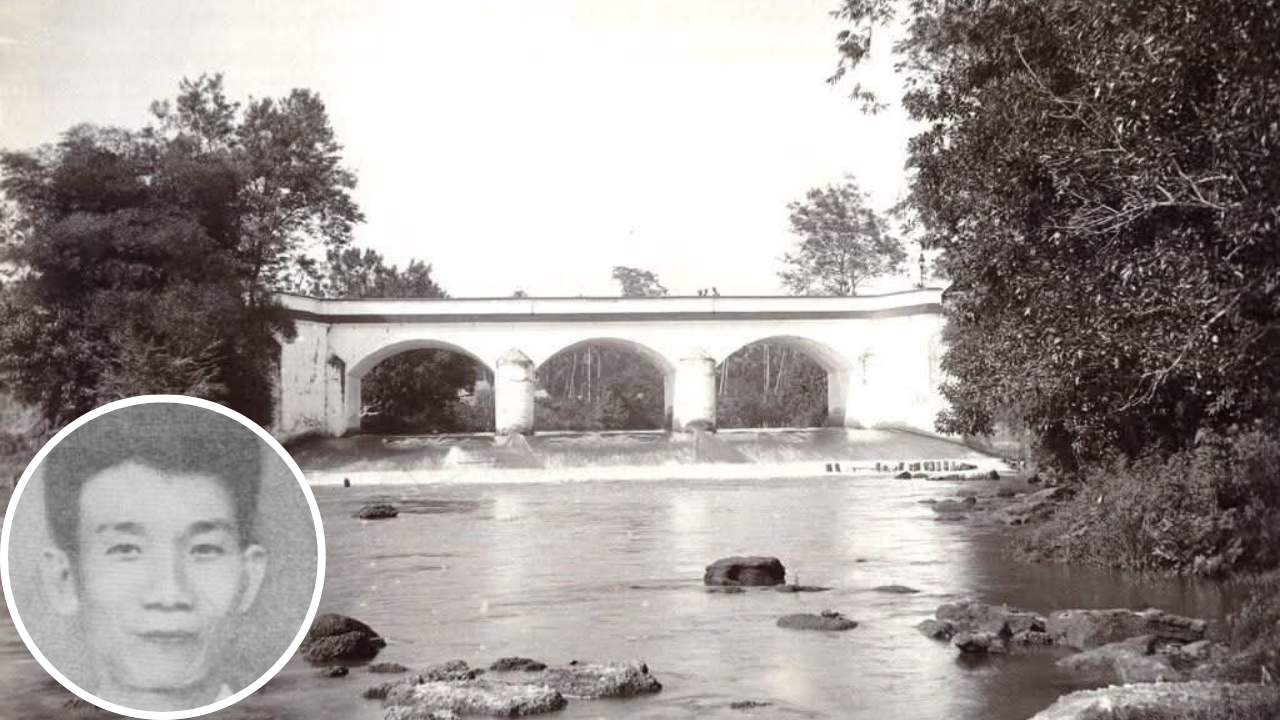

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada Agustus 1945, posisi Jepang melemah. Namun justru pada masa itulah rahasia Yu terbongkar. Ia ditangkap pada suatu malam dan dieksekusi di Jembatan Ratapan Ibu, Payakumbuh, pada 9 September 1945. Jasadnya tak pernah ditemukan. Sebagian cerita menyebutkan mayatnya dibuang ke Bukittinggi sebuah misteri yang hingga kini belum terjawab.

Di Tiongkok, Yu Dafu diakui sebagai pahlawan nasional dan pelopor sastra modern. Karyanya ‘Tenggelam’ dipandang sebagai salah satu novel psikologis awal dalam sejarah sastra Tiongkok modern, memadukan romantisisme Timur dan pengaruh Barat Wordsworth dan Heine berdampingan dengan Wang Bo dan Huang Zhongze. Sejak pertengahan 1920-an, gaya Yu bergerak dari individualisme romantik menuju kolektivisme, mencerminkan dinamika ideologis zamannya.

Namun di Payakumbuh, tempat ia mengorbankan hidupnya, nama Yu Dafu lebih sering terdengar sebagai bisikan sejarah. Padahal, kota ini menyimpan jejak seorang sastrawan dunia yang memilih melawan dengan kata, tipu daya, dan keberanian sunyi hingga nyawanya sendiri menjadi harga terakhir dari sebuah perlawanan.