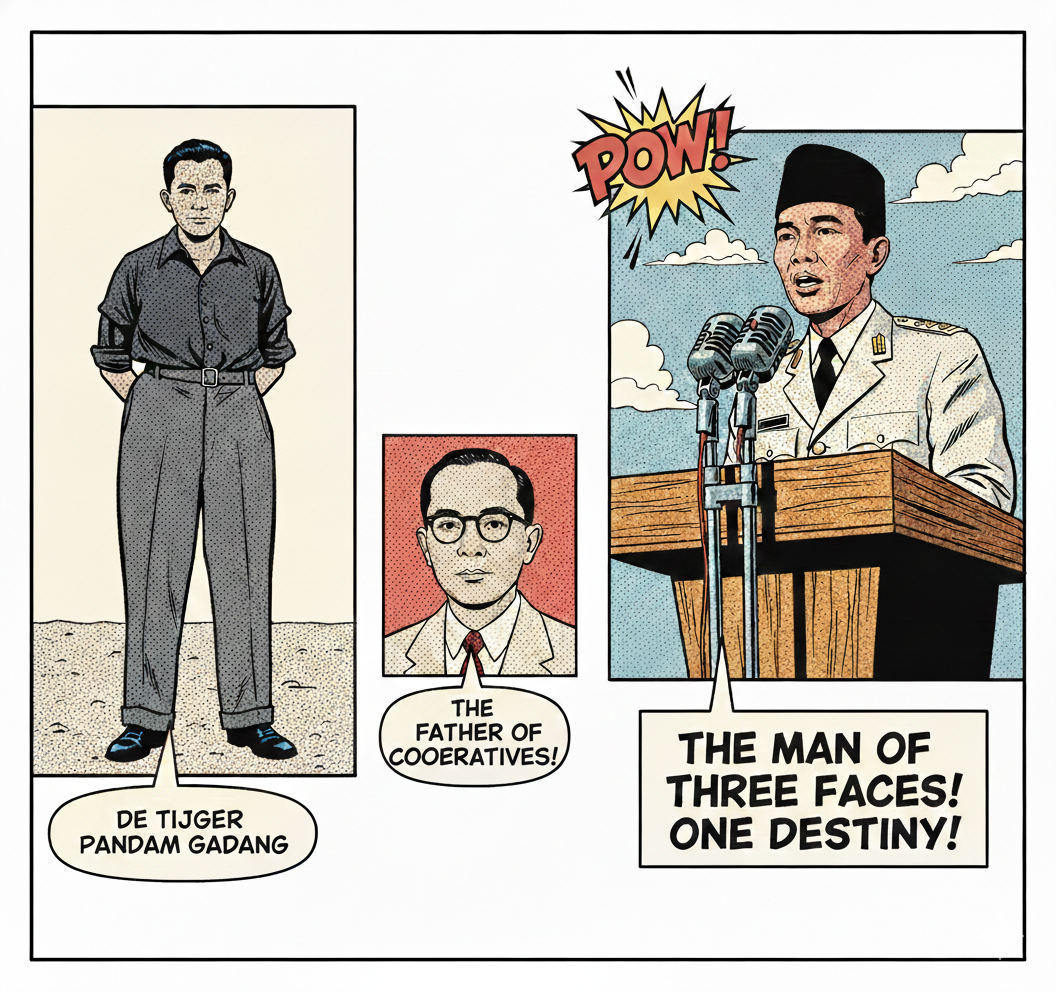

“Kenapa tidak bicara dulu kepada saya? Engkau mestinya kenal baik siapa itu Tan Malaka,” ungkap Hatta kepada Sukarno, setelah Sukarno memutuskan nama Tan sebagai pewaris tongkat revolusi jika takdir menyingkirkan dirinya dan Hatta dari panggung perjuangan.

Kalimat yang tentunya bukan sekadar teguran, tapi berupa getaran batin seorang negarawan yang memahami medan politik sekaligus mengetahui siapa sesungguhnya lelaki yang namanya hanya terdengar dari lorong perlawanan: Tan Malaka.

Tiga pekan setelah proklamasi, udara republik masih basah oleh harapan. Namun kabar gelap mulai berembus: Sekutu dan Belanda akan kembali, dan Jakarta akan menjadi medan perang.

Di tengah kegentingan itu, Sukarno memanggil Sayuti Melik dan menugasinya menemukan seseorang yang bayangannya lebih sering beredar dalam bisik sejarah ketimbang dalam cahaya publik Tan Malaka. Sayuti tahu ke mana harus melangkah, sebab takdir telah mempertemukannya lebih dahulu lewat Ahmad Soebardjo. Dalam pertemuan sebelumnya, Sayuti menatap mata Tan yang tenang dan dalam tatapan yang menyiratkan rancangan republik yang belum selesai digambar.

Pertemuan Sukarno dan Tan dirancang dalam kesenyapan. Soeharto, sang dokter kepercayaan, menyiapkan ruangan rahasia. Dengan sepeda tuanya, Sayuti menjemput Tan yang menyamar dengan nama Abdulradjak, lalu membawanya ke rumah dokter Soeharto di Jalan Kramat Raya. Sukarno telah menunggu, remang-remang, seperti seseorang yang hendak berunding dengan sejarah.

Pertemuan berlangsung dua jam. Tan mendominasi pembicaraan dengan analisis tajam soal revolusi, sementara Sukarno lebih banyak menyimak. Kata-kata Tan menggetarkan: Belanda akan datang bersama Sekutu, Jakarta akan jadi ajang pertempuran, dan pemerintahan harus berpindah ke pedalaman agar revolusi tak patah. Kesaksian Sayuti kemudian menyebut, banyak kalimat Tan yang disimpan Sukarno dan dikutip berkali-kali di kemudian hari.Di ujung percakapan, Sukarno melontarkan kalimat yang hampir seperti janji sejarah: “Jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami sehingga tidak dapat memimpin revolusi, saya harap Saudara yang melanjutkan.

”Ia memberi Tan sejumlah uang sebagai bekal pelarian. Beberapa hari kemudian, pertemuan kedua berlangsung di rumah dokter Mawardi, Sukarno, Tan, Sayuti, dan pusaran sejarah yang makin menegang.

Pada akhir September, dalam suasana yang mencekam, Sukarno bertemu lagi dengan Tan, Iwa Koesoemasoemantri, dan Gatot Taroenamihardjo di kediaman Ahmad Soebardjo.Di sana terlahir kesepakatan diam-diam: bila Sukarno – Hatta tumbang, Tan Malaka yang akan memegang kemudi republik.

Namun saat Sukarno membawa kabar itu kepada Hatta, lahirlah kalimat tajam yang mengguncang keadaan Hatta menolak hasil mufakat itu dan menawarkan empat poros kepemimpinan: Tan, Sutan Sjahrir, Wongsonegoro, dan Soekiman. Dalam pertemuan lanjutan, Soekiman diganti dengan Iwa agar poros Islam tetap terwakili.

Setelah mufakat baru tercapai, Sukarno meminta Tan merumuskan redaksi testament politik itu. Soebardjo mengetik naskah rangkap tiga, Sukarno dan Hatta menandatangani dalam hening.

Dokumen itu diberikan kepada Soebardjo untuk disampaikan kepada Sjahrir dan Wongsonegoro tetapi sejarah menyimpan ironi: dokumen itu tak pernah tiba pada keduanya. Gonjang-ganjing revolusi, begitu Soebardjo mengklaim kemudian, menghambatnya. Namun dugaan lain muncul: kekecewaan kelompok Soebardjo terhadap keputusan terakhir yang tak sepenuhnya berpihak pada mereka.

Anak malang dari Rangkayo Sinah itupun memasukkan surat itu ke dalam tas dan bepergian mengelilingi Jawa. Menurut kesaksian Hadidjojo Nitimihardjo, amplop itu bukan hanya berisi testamen, tetapi juga teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik seolah Bung Karno menitipkan bukan hanya mandat, tetapi juga ingatan republik.

Di sana, dalam sunyi perjalanan seorang revolusioner dari Pandam Gadang tersebut ia memang selalu berdiri di antara kekuasaan dan pengasingan. Dan sejarah Indonesia berdenyut tak pernah selesai ditafsir, tak pernah benar-benar usai diperdebatkan. Murid kesayangan Horensma itu tak pernah mengklaim dirinya sebagai pewaris revolusi; baginya, penghormatan itu sudah cukup. Meski, dirinya nyaris memegang obor republik kemudian dilupakan oleh republik yang ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya bahkan mati di tangan republik yang ia perjuangkan.