Di suatu waktu yang lengang di Payakumbuh, aroma kopi bercampur dengan asap rokok pelan-pelan mengisi ruang kerja tua di sudut kota. Di sanalah Sadli (67 tahun), penerus generasi kedua Percetakan Eleonora, menyalakan rokok sambil bercerita tentang masa lalu, ia membeberkan bahwa sang ayah dahulu sangat bersemangat membangun percetakan Eleonora dengan lirih, seolah menata kembali kenangan yang mulai menguning di kepalanya.

Eleonora adalah nama yang mungkin tak asing di telinga mereka yang menelusuri sejarah literasi Minangkabau. Berdiri pada awal 1950-an yang berlokasi mulanya di Labuah Baru, Payakumbuh. Percetakan ini dirintis oleh H.M. Darmansyah Thaher (w. 1996) sosok yang terinspirasi mendirikan usaha penerbitan setelah menghadiri kongres Masyumi di Pulau Jawa.

Dari pengalaman itu, lahir tekad untuk membawa semangat literasi ke kampung halaman. Sadli mengenang ayahnya bahwa setelah melihat geliat percetakan di Pulau Jawa, beliau bertekad bikin yang serupa di Payakumbuh.

Sejak berdirinya, Eleonora tak sekadar menjadi tempat mencetak buku, tapi juga menjadi penjaga nadi kebudayaan dan pemikiran Minangkabau. Pada masa itu, Payakumbuh tengah berdenyut sebagai salah satu pusat penerbitan penting di Sumatra Barat, setelah Bukittinggi dan Padang Panjang. Bersama Drukkerij Limbago dan Drukkerij Orang Alam Minangkabau, Eleonora turut menghidupkan masa yang disebut orang sebagai ‘zaman keemasan literasi Minang’ ketika buku menjadi barang berharga, dan orang yang menulis dianggap pejuang dalam arti sesungguhnya.

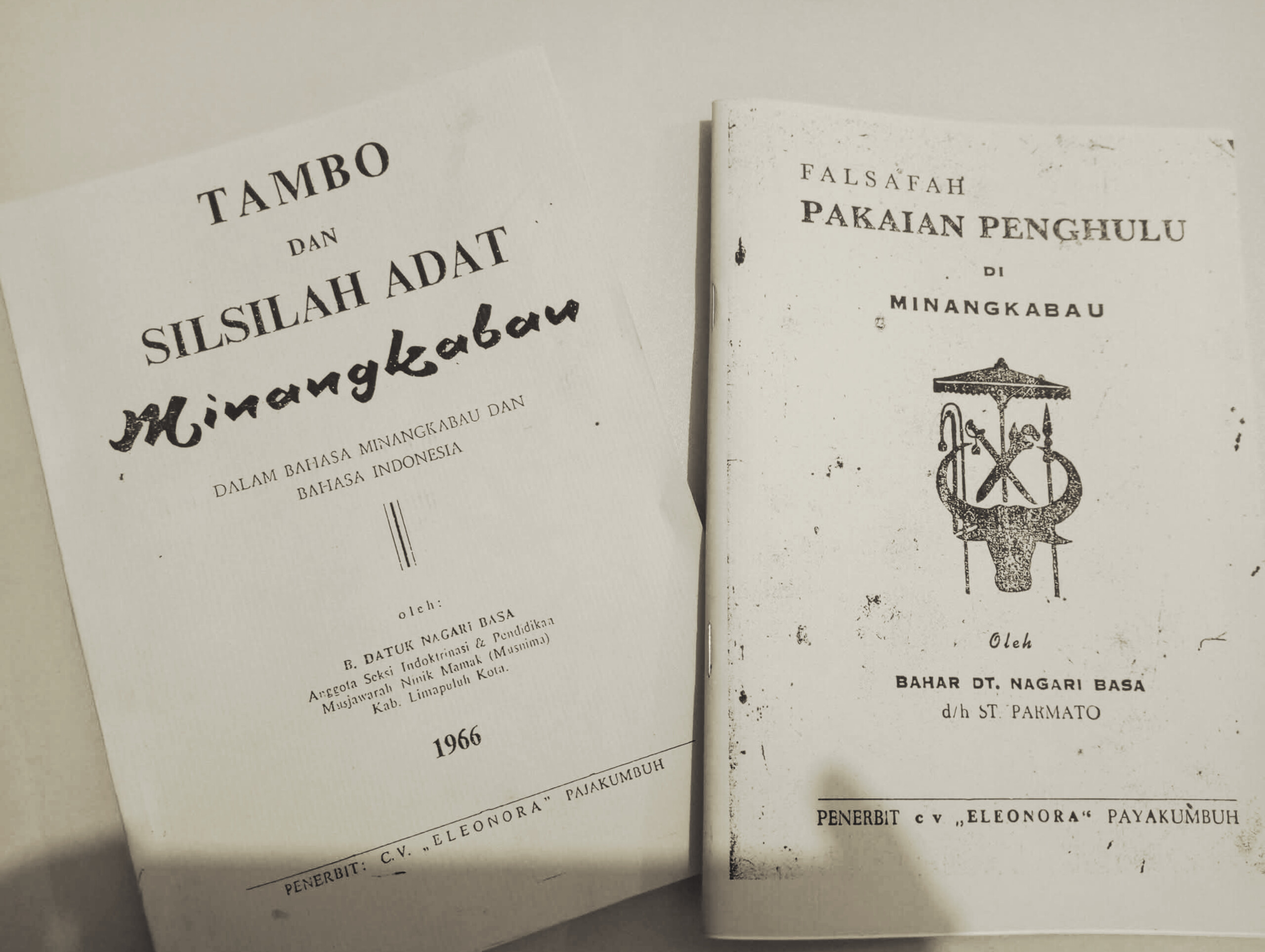

Eleonora dikenal luas karena menerbitkan karya-karya besar tokoh-tokoh intelektual dan agama, mulai dari tulisan M. Natsir, Hamka, hingga para ahli adat seperti Bahar Datuak Nagari Basa. Salah satu naskah paling monumental yang lahir dari mesin cetak Eleonora adalah ‘Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau’, karya Bahar Datuak Nagari Basa. Naskah ini mengurai asal-usul luak nan tigo, sistem pemerintahan adat, dan silsilah para penghulu dari Pariangan hingga Luhak Limopuluah. Gaya bahasanya indah, bertutur dalam adat Minang yang penuh pituah, dan sarat makna filosofis.

Bahar sendiri dikenal sebagai sosok penghulu intelektual dari Koto Nan Ampek, murid dari Datuk Paduko Sati dan Datuk Paduko Alam, yang silsilahnya bersambung hingga ‘Baliau di Sumanik’. Buku-bukunya, yang dicetak pada era 1960-an, menjadi catatan penting bagi generasi berikutnya tentang bagaimana adat dan filsafat hidup Minangkabau disampaikan lewat kata. Dan di antara tinta dan kertas itu, nama Eleonora melekat sebagai penjaga ingatan kolektif.

Kini, di tangan Sadli, Eleonora masih berusaha bertahan, meski dunia penerbitan telah berubah, meski aroma tinta cetak tak lagi sekuat dulu. Namun di ruang kerjanya yang dipenuhi rak tua dan kertas berdebu, masih tercium jejak masa ketika literasi adalah napas perjuangan. Sadli hanya berusaha menjaga apa yang sudah dirintis sang ayahandanya, yakni H.M. Darmansyah.

Dan mungkin benar, Payakumbuh tidak hanya dikenal karena kulinernya yang khas atau alamnya yang meneduhkan, tetapi juga karena warisan intelektual yang pernah menggeliat di antara mesin cetak. Sebab ketika nama Eleonora disebut, yang hadir bukan sekadar kenangan tentang percetakan tua, melainkan gema sebuah masa ketika aksara dijunjung seperti pusaka, dan setiap penulis adalah perindu yang menulis doa lewat tinta.