Cerita Bung Hatta semasa di kampung ini, diperoleh dari buku: ”Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman, Seri Buku Tempo Bapak Bangsa”

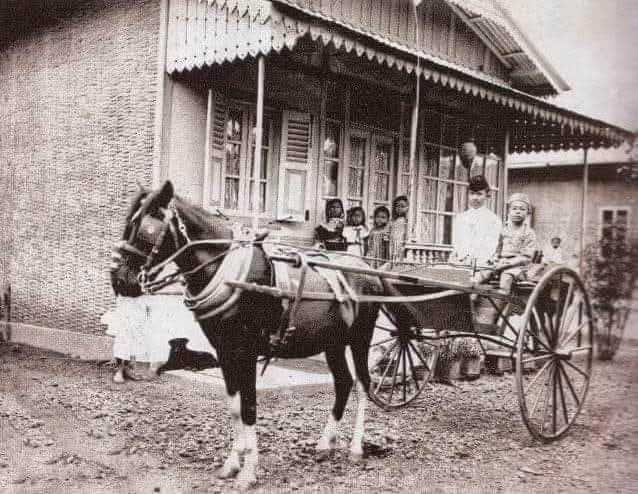

Bendi itu berhenti di depan Stasiun Pasar Bawah, Bukittinggi. Seorang lelaki mendekat, berniat menumpang. Sais bendi menyebutkan ongkos, tapi tawar-menawar tak menemukan titik temu. Dengan nada ketus, sais itu menghardik, “Kalau tidak punya uang, jalan kaki saja.” Lelaki itu hanya tersenyum, menunduk, lalu pergi tanpa kata. Ia adalah Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kisah kecil itu dituturkan kepada Tempo oleh Husein Abdullah, bekas Komandan Corps Polisi Militer Bukittinggi, yang juga sepupu ipar Hatta. Cerita ini menjadi serpihan berharga dari kehidupan seorang negarawan yang memilih kesederhanaan sebagai prinsip. Dalam ingatan Husein, Hatta tidak marah sedikit pun kepada sais yang tak mengenalinya; justru ia menanggapi dengan ketenangan khasnya. “Beliau hanya tersenyum,” kata Husein.

Bukittinggi, kota kelahiran Hatta, memang seperti panggung kecil bagi laku besar seorang yang kelak disebut Bapak Bangsa. Hawa dingin dari Gunung Marapi dan Singgalang mengaliri lembah, membelah Ngarai Sianok yang subur. Di sinilah, di daerah Aur Tajungkang, Saleha Djamil melahirkan Mohammad Hatta pada 14 Agustus 1902. Rumah kayu bertingkat dua tempat ia lahir masih berdiri, kini menjadi semacam monumen, menandai tempat seorang bayi lahir dari persilangan dua garis darah Minangkabau: ulama dan saudagar.

Hatta kecil tumbuh dalam keluarga yang menanamkan etos keagamaan sekaligus kedisiplinan ekonomi. Ibunya dari keluarga saudagar kaya, sementara ayahnya, Mohammad Djamil, berasal dari Batuhampar, Lima Puluh Kota, anak dari Maulana Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, seorang ulama besar yang disegani di Sumatra Barat pada abad ke-19. Di kemudian hari, garis silsilah inilah yang akan melahirkan Hatta yang rasional, tak lupa juga: keseimbangan antara iman dan intelektualitas.

Ketika Hatta menjabat Wakil Presiden dan memerintah dari Bukittinggi (1947–1949), kota itu kembali hidup dengan ritme yang tenang dan tertib. Spanduk di berbagai kantor pemerintahan kala memperingati seratus tahun Hatta mencatat empat kata yang melekat pada dirinya: arif, hemat, santun, dan sederhana.

Menurut Husein Abdullah, setiap usai salat subuh, Hatta kerap berjalan kaki sendirian, tanpa pengawal, menyusuri jalan dari masjid dekat Pasar Atas hingga Pasar Bawah. Tongkat dengan ujung melengkung selalu menggantung di tangan kanannya. Ia berhenti di setiap pekarangan rumah yang kotor, menegur dengan lembut pemiliknya. “Beliau tidak pernah marah, hanya menasihati,” ujar Husein. Tak heran, selama Hatta berkantor di kota itu, Bukittinggi dikenal sebagai kota yang bersih.

Sekitar 25 kilometer dari sana, di Nagari Batuhampar, Kan. Lima Puluh Kota, jejak keluarga Hatta terpatri di tanah yang sunyi. Di tengah rumah-rumah sederhana berdiri sebuah bangunan berkubah, Gobah, makam para syekh Batuhampar. Di sinilah Haji Mohammad Djamil, ayah Hatta, dimakamkan, dan juga kakeknya, sang Syekh besar. Hatta terakhir berziarah ke sana pada 1978, ketika usianya menginjak 76 tahun.

Buya Sya’rani Khalil, sepupu Hatta yang menjadi penjaga makam, masih mengingat dengan jelas kebiasaan Hatta setiap datang ke Gobah. Hatta masuk ke ruang dalam makam, duduk berdoa lama di sisi makam ayahnya yang tak pernah sempat ia kenal, karena belum setahun umur Hatta, ayahnya telah meninggal. Saat masih menjabat Wakil Presiden, Hatta juga sempat berziarah ke Batuhampar. Harusin Saleh, sepupunya yang kala itu masih bocah, ikut dalam perjalanan itu. Ia mengenang ribuan warga berbaris di tepi jalan menyambut kedatangan Hatta. Setelah jamuan siang, Hatta memberi pesan kepada keluarga besar agar “selalu berdamai jelang-menjelang.” Sembari menatap pohon kelapa di sekitar rumah, ia berujar pelan, bahwa pohon ini berguna dari akar hingga daunnya, jangan Hatta minta untuk diremajakan. Sebelum pulang, ia membagikan rokok Jawa kepada sanak keluarga sebuah isyarat hangat yang sederhana tapi penuh makna.

Batuhampar bukan hanya tempat asal keluarga, tetapi juga pusat ilmu keagamaan yang membentuk dasar spiritual Hatta. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, kakeknya, mendirikan surau besar yang menjadi pusat pembelajaran tarekat. Hatta kecil memang tak sempat berguru langsung karena tinggal di Bukittinggi, namun atmosfer religius itu tetap menurun kepadanya.

Ia belajar agama pada Syekh Mohammad Djamil Djambek, ulama ahli falak yang baru kembali dari Mekah. Di surau Djambek, di tengah sawah dekat rumahnya di Aur Tajungkang, Hatta kecil khatam Al-Qur’an. Kini, surau itu masih ada, meski tertelan oleh laju pembangunan Pasar Bawah. Jalan pematang sawah yang dulu dilalui Hatta kini berubah menjadi gang sempit di antara los-los pedagang sayur.

Basyir, cucu Syekh Djambek, masih menyimpan kisah yang diwariskan ayahnya. Hatta, katanya, selalu datang tepat waktu sepulang sekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Ia tekun mengaji, tak pernah absen, tapi tidak pandai melagukan bacaan. kenang Basyir. Dari surau itulah tumbuh karakter khas Hatta: religius, disiplin, dan tulus.

Dalam sebuah pidato mengenang seabad Bung Hatta di Jakarta, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sifat-sifat sufistik Hattatulus, sederhana, rendah hati, dan jernih pikiran tidak lepas dari akar keluarganya. Bahwa ia Hatta adalah putra seorang mursyid tarekat di Sumatra Barat, kata Cak Nur. Tapi Hatta bukanlah sosok yang terkurung dalam mistisisme. Ia justru mengolah religiusitas menjadi kesadaran rasional yang modern, menjembatani iman dengan ilmu.

Dasar pendidikan agama yang diperoleh di Bukittinggi ia lanjutkan di Padang, saat bersekolah di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Di sana, Haji Abdullah Ahmad, pendiri majalah Al-Munir, memberinya bimbingan agama dan memperkenalkan gagasan pembaruan Islam.

Masa di Padang menjadi titik awal kesadaran politik Hatta tumbuh. Ia bergabung dalam Jong Sumatranen Bond, menjadi bendahara organisasi, dan mulai sering menghadiri ceramah politik tokoh-tokoh seperti Sutan Ali Said atau Abdoel Moies dari Sarekat Islam.

Di masa remaja itu pula, Hatta menyaksikan ketidakadilan kolonial dengan matanya sendiri. Salah satu pengalaman yang membekas adalah ketika Rais, kerabat kakeknya, ditangkap Belanda karena mengkritik pejabat kolonial di koran Utusan Melayu. Dalam ingatannya, Hatta kecil berdiri di tepi rel ketika kereta yang membawa Rais lewat, menatap tangan yang terbelenggu namun tetap melambaikan salam. Momen itu, seperti ditulis Deliar Noer dalam

Mohammad Hatta: Biografi Politik, menjadi titik mula kesadaran antikolonial dalam diri Hatta.

Namun Hatta muda bukanlah asketis yang menolak kesenangan dunia. Ia juga tahu menikmati hidup. Di Padang, setiap sore, lapangan Plein van Rome menjadi tempat favoritnya bermain sepak bola bersama kawan-kawan Belanda dan pribumi. Ia bergabung dengan klub Young Fellow, juara Sumatra tiga tahun berturut-turut.

“Hatta sering bermain sebagai gelandang tengah kadang bek. Orang Belanda menjulukinya onpas seerbaar, sulit ditembus,” tutur wartawan tua Marthias Doesky Pandoe kepada Tempo.

Teman satu sekolahnya, Rahim Oesman, punya kisah lain: ia menjadi “penjinjing sepatu bola Hatta” agar bisa menonton gratis di lapangan. Hatta muda berlari di tengah rumput, matanya tajam membaca arah bola barangkali sama tajamnya ketika kelak ia membaca arah sejarah bangsanya.

Kegemarannya pada sepak bola tak pudar bahkan setelah ia duduk di kursi kekuasaan. Di masa tuanya, Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu memimpin KONI, menjadi dua tokoh negara yang mendapat kartu istimewa menonton pertandingan besar hadiah dari Ali Sadikin, Ketua PSSI sekaligus Gubernur Jakarta.

Waktu berjalan, tapi Hatta tetap menjadi dirinya yang dulu: hemat, bersahaja, dan jujur pada prinsip. Pada Hatta, banyak orang juga belajar bahwa dirinya sama sekali tidak takut miskin, karena kemiskinan adalah guru yang paling jujur.

Di Bukittinggi, kota yang membentuk karakternya, warisan itu masih berhembus di antara rumah kayu, surau tua, dan kubah Gobah di Surau Batuhampar, Lima Puluh Kota.

Di setiap lorong kecil, orang masih menyebutnya dengan penuh hormat: Bung Hatta, putra yang berangkat dari lembah kecil di kota kecil, yang mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah untuk diagungkan, melainkan untuk dijalani dengan kesederhanaan dan akal sehat.

Cucu Abdurrahman Batuhampar ini bukan hanya seorang proklamator, tetapi teladan bahwa integritas, seperti halnya iman, selalu berakar dari hal-hal kecil, dari surau yang sepi, dari langkah kaki subuh di jalan kota, dari senyum kepada sais bendi yang tak tahu sedang berbicara dengan Wakil Presiden Republik Indonesia.